L'Europe chez les jeunes

L’engagement des jeunes en Europe semble souvent se résumer à une abstention massive dans les urnes. Mais derrière les statistiques, il existe des parcours uniques, des expériences vécues et des engagements multiples. À travers ma propre expérience vécue, en Grèce et en Allemagne, j’ai découvert que s’engager en tant que jeune Européen, ce n’est pas seulement voter. C’est aussi défendre une pluralité de voix, créer des espaces de dialogue interculturel et refuser l’uniformité de son pays.

Mon engagement européen, je ne l’ai pas appris dans les livres, encore moins dans les médias. Je l’ai vécu, non pas pour simplement l’envie de voyager en dehors de mon pays, mais pour aller à la rencontre de nouvelles cultures, apprendre des autres et découvrir des nouvelles choses. C’est ici, en Allemagne, et en juin dernier en Grèce, au cœur du projet « Europe Convergence », que j’ai compris que la culture pouvait devenir un langage commun. Qu’il s’agisse de journalisme, de communication, de musique ou de cuisine, chaque rencontre révélait une histoire unique.

En donnant la parole à des professionnel.le.s, à des locaux ou encore à des jeunes étudiant.e.s comme moi, j’ai découvert ce que signifie défendre une Europe inclusive, fondée sur le dialogue et la diversité. Pour moi, l’engagement n’est pas seulement partisan. C’est aussi offrir à chacun un espace d’expression. C’est ma façon d’être acteur politique. La politique européenne chez les jeunes : participation en berne, espoirs en suspens…

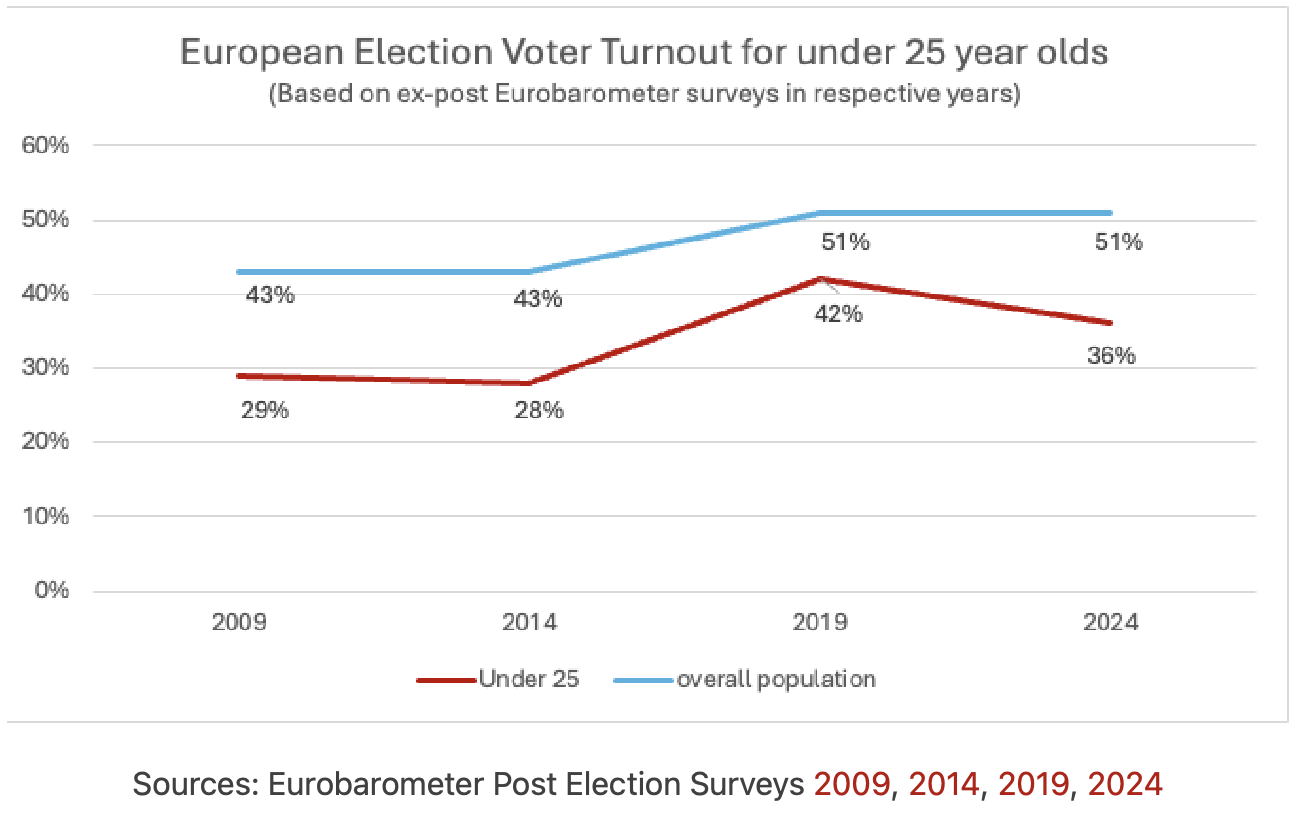

Pourtant, les chiffres rappellent une autre réalité. Aux élections européennes de 2024, seulement 36% des jeunes de moins de 25 ans ont voté, contre 42% en 2019. Une baisse inquiétante de 6 points, alors même que la participation générale atteignait 50,9%, le meilleur taux depuis 1994.

Le contraste est frappant : dans l’OCDE, la participation électorale des 18–24 ans reste en moyenne 12 points inférieure à celle des 25–50 ans. Plus inquiétant encore, 1 jeune sur 4 dit ne pas s’intéresser du tout à la politique.

Pourquoi ce désengagement ? Les données montrent que les jeunes évoquent d’abord un manque d’intérêt (28%), puis une impression que leur voix ne change pas grand-chose. Pourtant, lorsqu’ils votent, ils invoquent des motivations fortes : le devoir civique (38%), le sentiment d’appartenance à l’UE (24%), ou la croyance en l’impact de leur vote (24%). Autrement dit : l’envie d’Europe existe, mais elle peine à trouver son expression politique.

« Tout engagement est politique » – Jonathan Splinder

Pour Jonathan Splinder, représentant de la Fédération des Partenariats du Rhénanie-Palatinat (Partners Shafts Verband), la clé réside dans une définition élargie de l’engagement : « Tout type d’engagement… c’est déjà un engagement politique. »

Il rappelle que, qu’il s’agisse de sport, de musique, d’écologie ou du social, l’engagement touche toujours aux inégalités et à la société. Mais l’étiquette “politique” effraie : elle reste associée à l’élitisme et aux partis fermés.

Selon lui, la jeunesse doit être accompagnée, encouragée : « Il faut leur donner ce petit coup de pouce au début… parce que ce n’est que comme ça que l’on peut éviter les guerres. »

Il défend une vision claire, celle de redonner du sens à l’engagement, montrer ce que cela apporte, par le biais de rencontres, d’apprentissages, de création de réseau, et surtout il est urgent de casser l’idée que l’engagement est un privilège réservé à une élite.

« La différence, c’est ce qui nous rapproche » – Sylvain Thollon

Même constat chez Sylvain Thollon, directeur de l’Institut français de Mayence, qui voit dans la culture un levier pour rapprocher les jeunes Européens : « Ma mission n’est pas seulement de présenter la culture française, mais d’ouvrir des portes et de créer des partenariats avec les acteurs locaux, afin que les jeunes viennent à l’Institut peu importe leur lien avec la France. »

À travers expositions, débats, ateliers créatifs, il cherche à toucher les jeunes autrement que par les canaux traditionnels : « Il faut vivre l’Europe pour la comprendre. »

Et il insiste : « Si on était tous identiques, ce serait horrible… la différence c’est ce qui nous rapproche. »

« S’engager, c’est voyager et trouver des problèmes communs » – Nils

Le témoignage de Nils, 20 ans, participant allemand de la team journaliste du projet « Europe Convergence », et étudiant en double diplôme à Sciences Po Lille (France) et Münster (Allemagne), illustre cette Europe vécue : « J’ai beaucoup appris, en peu de temps, en allant étudier en France, avec un système universitaire différent de l’Allemagne. »

Son expérience lui a montré combien partir à l’étranger permet de se construire. Mais il souligne aussi les inégalités d’accès : « Partir étudier à l’étranger n’est pas accessible à tout le monde… il faut avoir un bon niveau de langue et avoir grandi dans un milieu international. »

Pour lui, l’engagement européen est concret : « S’engager en Europe, c’est voyager, connaître les cultures des autres… et surtout trouver des problèmes que nous avons en commun… comme le coût de la vie. »

Les jeunes vraiment désintéréssés par la politique ?

Le politologue Jean-Charles Lagrée nuance les discours alarmistes : les jeunes ne sont pas apolitiques. Ils rejettent surtout les formes traditionnelles d’engagement. Ce qu’ils veulent, c’est du concret, des actions qui changent leur quotidien.

Appliqué à l’Europe, cela signifie que l’abstention ne traduit pas un rejet total, mais plutôt une volonté de s’engager différemment : par l’associatif, la culture, le numérique, les voyages. Cette analyse rejoint pleinement mon expérience : les jeunes veulent du sens, pas de simples slogans.

À travers le programme « Europe Convergence » et Erasmus, j’ai choisi de dépasser les frontières de mon pays, qui est la France, pour défendre une Europe inclusive, une Europe du dialogue et de la diversité. Pour moi, s’engager, ce n’est pas seulement militer sur le plan politique, c’est aussi créer des espaces où chacun peut raconter son expérience et être écouté. Cet engagement, je le porte aussi dans mes convictions personnelles et j’ai refusé de me limiter à une vision enfermée dans mon pays, et j’ai choisi de défendre une Europe qui valorise les différences plutôt que de les effacer.

Et surtout, je crois que cet engagement doit rester accessible. Contrairement à ce que je pensais, il ne s’adresse pas seulement aux personnes multilingues ou à celles qui ont les moyens financiers de voyager, elle s’adresse à tous.tes, tant que nous en avons l’envie et la détermination. Car oui, l’Europe a besoin d’entendre toutes les voix, y compris celles qui restent trop souvent exclues des débats politiques et des projets européens.

En octobre, je poursuivrais mon engagement, à Opole, en Pologne pour participer à une formation avec le dispositif FORTHEM de mon université, sur l’intelligence artificielle au sein du journalisme. Là encore, l’objectif pour moi sera de réfléchir à comment les outils numériques peuvent servir la démocratie culturelle et comment peuvent-ils donner une voix à celle et ceux que l’on n’entend pas assez.

Au fond, mon engagement européen repose sur une conviction simple. La diversité des vécus n’est pas un obstacle, c’est notre force collective.

Texte et photos : Malvin Huin